Ambiance militante dans le hall d'entrée du Zénith de Lille. Organisations écologistes, défenseurs de l'agriculture durable et kiosques d'informations sur les méfaits des OGM et des pesticides attendent en effet les 7 000 spectateurs venus se masser au premier concert de la tournée française du légendaire Neil Young.

A 70 ans, le Loner montre qu'il n'a rien perdu de ses idéaux et que son Rebel Content Tour, à l'image de son dernier album en date, Montesanto Years, est placé sous le signe de la contestation. Celle des grands groupes industriels, de la grande distribution et de l'économie marché. Même si, paradoxe des grandes messes culturelles ou idéologiques, le ver est irrémédiablement dans le fruit. Avec la présence d'un stand merchandising faisant, avec ses prix plus que prohibitifs, les choux gras de Warner Music, la maison de disques hébergeante. Cynisme, quand tu nous tiens...

« Ne vous inquiétez pas. Nous ne jouerons que quatre morceaux. Nous aussi sommes impatients que vous d'être dans la salle et d'assister au concert ». La décontraction avec laquelle Charles Pasi, monte sur scène, simplement accompagné de son guitariste, est déconcertante. Imbécilement, on tique quelque peu sur sa gueule de jeune premier et son physique de télé-crochet. Raillerie très vite ravalée. On est immédiatement happé par le swing du bonhomme qui, lors d'une longue Jam instrumentale, fait irrésistiblement monter la sauce avec son harmonica, instrument dont il joue avec une virtuosité certaine. Dévoilant un jeu punchy et précis tout simplement bluffant, il ravive le souvenir d'un des maîtres en la matière: le fantasque Magic Dick des mésestimés et pourtant fondamentaux J. Geils Band.

Tout en fraîcheur, le jeune Français impose son univers musical braqué vers l'Amérique du Nord. Celle profonde, fantasmée et idéalisée des road-movies. Où le héros, au volant d'une décapotable, taille la route entre La Nouvelle-Orléans et Chicago en prenant bien soin d'éviter les gros axes. Un scénario teinté de Jazz, de Blues, de Folk finement écrit et porté par un joli timbre de voix, légèrement éraillé.

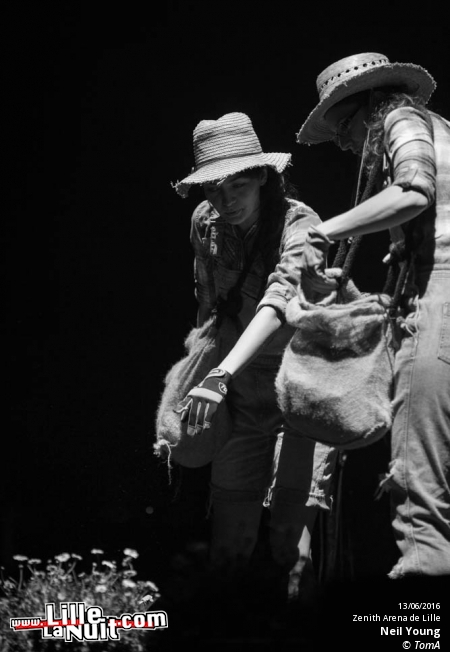

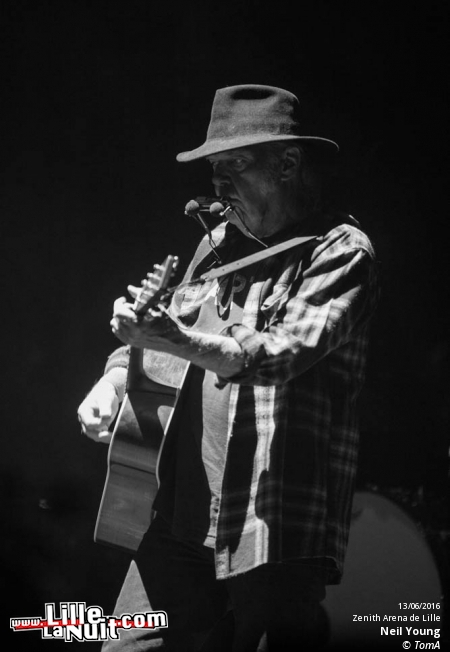

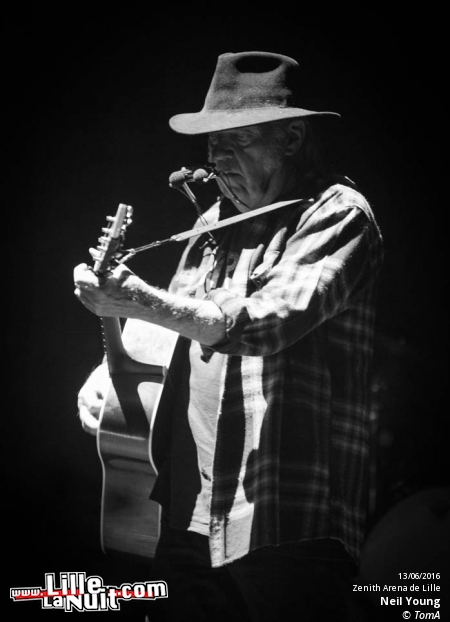

Alors que, de manière très théâtrale, deux filles de ferme tout droit sorties d'un roman de John Steinbeck dispersent sur scène diverses fleurs et semences, Neil Young, très discrètement, s'installe derrière un antique piano droit au vernis décrépi. Le visage à peine visible sous son chapeau noir de fermier, il entame un sommet de sa carrière: 'After The Gold Rush'. Sur les écrans géants, installés côtés cour et jardin, on aperçoit en gros plan ses mains fripées, accusant le poids des ans. Mais la voix, elle, est restée intacte. Toujours aussi émouvante. En cow-boy solitaire, l'artiste revisite en acoustique ses plus grands classiques: 'Heart Of Gold', 'The Needle Of Damage Done', 'Long May You Run'... Dans des versions belles à en pleurer, d'une pureté prodigieuse. Le son est boisé, rustique, presque artisanal. Sonne comme un retour à la terre et aux origines. Un sentiment appuyé par la présence, au milieu des instruments, d'un totem indien. Et du mot EARTH, en lettre blanche sur T-shirt noir, que l'on perçoit sous la chemise de bûcheron du chanteur.

Sur la conclusion de 'Mother Earth (Natural Anthem)', des hommes en tenue de protection, symbolisant peu subtilement les méchantes corporations agro-alimentaires, viennent pulvériser leurs pesticides sur les fleurs et les graines placées au début du concert. Dans ce nuage de fumée, The Promise Of Real, le groupe qui accompagne désormais Neil Young, et dans lequel on compte les fils du grand Willie Nelson, fait son apparition. Un effet quelque peu naïf qui marque le passage à l'électricité. Le vieil hippie se transforme en punk rageur. Le concert prend alors l'allure d'un marathon. Sans compromission, Neil Young bouscule les plombs de ces anciens titres ('Words', 'Alabama', .'Mansion On The Hill', 'Country Home') et fait brûler ses dernières chansons ('Monsanto Years', 'Seed Justice', 'Wolf Moon') dans des versions pouvant atteindre le quart-d'heure, avec des solos de guitare étirés et noyés sous une saturation vengeresse. Jusqu'à l'apocalyptique distorsion fuzz venant conclure 'Love And Only Love'. 'Cinnamon Girl' et 'When You Dance, I Can Really Love' jouées en rappel achèveront deux heures et cinquante minutes de concert. Plutôt pas mal à un âge où d'autres ont déjà pris leur retraite.

Pourtant cet excès de générosité nuit quelque peu au concert. A son ressenti. Au risque de chagriner les apôtres du vieux bison, quelques longueurs se font déplorer. Certains solos, jouant trop sur la répétition, se font redondants, inutilement longs, n'apparaissent que comme pur cabotinage. Particulièrement sur les morceaux issus de The Montesento Years qui, en live, révèlent toute leur faiblesse, l'album étant loin d'être un des pics de la discographie du canadien. Les musiciens de The Promise Of The Real font correctement le job. Mais n'assurent pas la fraîcheur promise par leur jeunesse. L'ombre du Crazy Horse (voire de Pearl Jam, avec qui fut enregistré le formidable Mirrorball) semble écrasante, trop lourde à porter pour de si jeunes épaules qui peinent à trouver une réelle identité derrière celui qui aura, néanmoins, démontrer la véracité et l'aspect prémonitoire d'une de ses oeuvres phares: Rust Never Sleeps. La rouille ne dort jamais.